Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.

Fondée à la fin du XIIème siècle et prieuré de Saint-Melaine, l’église Sainte-Catherine de Suède fut échangée par cette abbaye à Sainte-Croix de Guingamp contre le prieuré de la Madeleine de Moncontour et l’église Saint Quirin de Coëtmieux.

En 1315, une lettre de Geoffroi Tournemine, évêque de Tréguier, prescrit des processions solennelles et accorde des indulgences pour procurer des ressources à la basilique de Notre-Dame-de-la-Roche, récemment construite à grands frais : « G., permissione divina episcopus Trecorensis, universis ecclesiarum rectoribus in civitate et diocesi Trecorensi constitutis ad quos praesentes litterae pervenerint, salutem in Domino. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes ante tribunal stabimus Jesu Christi, recepturi prout in corporibus gesserimus, sive bonum fuerit sive malum, oportet (id est optimum est) nos diem messionis extremae bonis operibus praevenire, et seminare in terris intuitu caritatis quod valeamus recolligere, in excelsis, attendentes verissime quod qui parce seminat parce metet, et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus metet vitam aeternam, Apostolo attestante. Cum igitur basilica Beatae Mariae de Roca, in cujus honore ecclesia Trecorensis dicitur fuisse primitus incoata, aedificari de novo cœperit opere sumptuoso reparationeque indigeat, ad cujus reparationem et sustentationem propriae, non suppetunt facultates, universitatem vestram hortamur in Domino et monemus quatinus, una cum parochianis vobis a Deo collatis, hac instanti die dominica ante nativitatem beati Johannis Baptistae, apud dictam basilicam in albis, processionaliter et personaliter accedatis, monentes parochianos vobis subditos et efficaciter inducentes ut de bonis eisdem a Deo collatis pias elemosinas et grata caritatis subsidia ad reparationem et sustentationem dictae basilicae largiantur, ut per haec et per alia bona quae fecerint, Domino inspirante, mereantur effici participes civium supernorum. Nos vero, onmipotentis Dei et beatae Mariae Virginis misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beati Tuduali confessoris, pattroni nostri, meritis confisi, omnibus vere pœnitentibus, et confessis, qui ad tam pium opus manus porrexerint adjutrices, quadraginta dies de injunctis sibi pœnitentiis misericorditer relaxamus, praesentibus post annum minime valituris. Et in signum suscepti et exsecuti mandati, reddite litteras sigillatas. Data die tali, anno Domini M° CCC° quinto decimo « .

En 1345, le comte de Northampton, après avoir assiégé sans succès Guingamp, livra assaut à La Roche, et l’église, alors dédiée à Notre-Dame, fut endommagée. En 1376 (date inscrite sur une pierre d’angle de l’aile Sud) les seigneurs de Kersaliou ou Kersalliou (Roland de Kersalliou, époux de Méance Toupin) entreprennent l’édification de la chapelle Sud, dite » Chapelle du Château « . Cette construction est mentionnée par une inscription gravée dans la pierre : ANNO DOM MCCC LXXVI FUND FUIT HOC OED. Une bulle de 1389 indique qu’elle avait alors besoin de grosses réparations et accorde des indulgences à ce sujet.

En 1394, le duc de Bretagne Jean V s’empara de La Roche et fit détruire le château. Le connétable de Clisson fit alors fortifier l’église pour que les marchands venant trafiquer à La Roche aient un refuge, aussi la sentence arbitrale entre le duc et Clisson, du 24 janvier 1395 (n. s.) stipulait-elle que l’église pourrait demeurer fortifiée jusqu’à la reconstruction du châtel ou des fortifications de la ville.

L’édifice actuel comprend une nef avec bas côtés de trois travées, puis un choeur avec bas côté nord de trois travées ; et, au sud, une grande chapelle privative, flanquée elle-même à l’ouest d’une autre chapelle communiquant avec elle par trois arcades et, avec le choeur par une. Il date des XIVème et XVème siècles avec quelques restes du XIIIème siècle.

En 1793, la destruction par la foudre du clocher, entraînera la destruction de la chapelle du côté Nord. L’édifice a été restauré en 1820 et en 1890, et la flèche du clocher, renversée à nouveau par la foudre en 1853, a été relevée aussitôt. Au bas de la nef le porche est accosté du clocher et d’une chapelle moderne. Une seconde chapelle sur la longère nord [Note : La chapelle du Rosaire a été reconstruite en 1894] et la sacristie sont également modernes. Le porche midi, du XVème siècle, présente des niches identiques à celles de Kermaria Nisquit, en Plouha.

L’édifice, aux dimensions imposantes (environ 35 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur) a été classé le 4 septembre 1913.

La tourelle, à l’angle nord, du bas-côté gauche, renferme un escalier en pierre. A l’entrée de cet escalier se trouve une pierre gravée sur laquelle on distingue une épée, avec ces caractères : » Gaufrid « . On ignore la destination de cet escalier mais on peut supposer qu’il conduisait à un souterrain placé sous l’église.

1° Le retable de la chapelle de la Vierge, dite chapelle du Rosaire, est sculpté richement. Le contour du bas de ses colonnes est couvert de petits anges soutenant des couronnes. Les chapiteaux sont d’ordre composite. Au-dessus de l’entablement est représenté le Père Eternel, entouré d’anges et plus bas le Saint-Esprit. Les statues de la Vierge et de l’ange Gabriel, étaient autrefois dans les niches qui ornent cet autel ; elles ont été remplacées par une statue de la Vierge et par celle de sainte Catherine.

2° Retable du maître-autel du début du XVIIème siècle (classé). » Dix-neuf niches, richement ciselées, ornent le tombeau de l’autel, le pourtour et le couronnement du tabernacle : 48 colonnettes en torsade, avec vigne, cep, feuilles, grappes, épis et autres moulures séparent et décorent des médaillons répandus ça et là avec le meilleur goût et font de cet autel une véritable oeuvre d’art qu’on ne se lasse pas d’admirer » (M. Charant). Il appartenait à la chapelle des capucins de Saint Brieuc et fut donné à Plounez par l’évêque constitutionnel Jacob. Il fut Vendu 300 francs en 1849 par le recteur de Plounez, qui l’avait trouvé dans un grenier, à celui de La Roche (l’abbé Daniel). Sur proposition du chanoine Parquer, il a été augmenté des deux niches abritant sainte Catherine et Notre-Dame des Anges, oeuvre du sculpteur lannionnais M. Le Merrer (ou Mérer).

3° Retable d’autel latéral en bois du XVIIème siècle (classé). Situé du côté de l’Evangile, il est dédié à saint Joseph dont la statue et celle de saint Eloi occupent les entrecolonnements. D’élégantes colonnes, surmontées de chapiteaux corinthiens, en soutiennent l’entablement, au-dessus duquel quatre anges supportent deux corbeilles de fleurs.

4° Retable du XVIIIème siècle d’un autel latéral. Situé du côté de l’Epitre, il s’agit de l’autel de saint Yves. Au milieu du retable est un joli tableau du saint. L’autel est terminé par un pilastre sur les deux côtés. Plus au milieu deux grandes colonnes supportent un entablement, surmonté d’un fronton, au-dessus duquel est une gloire. Les deux statues qui ornent cet autel sont celles de saint Yves et de saint Alphonse de Liguori.

5° Statues anciennes de sainte Catherine, sainte Vierge, saint Joseph, sainte Anne, saint Yves, saint Eloi (XVIIIème siècle), etc.

6° Stalles du choeur en bois, du commencement du XVIIème siècle, classées le 29 octobre 1901.

7° Cinq panneaux en bois sculpté du XVIème siècle, classés.

8° Porte de la sacristie en bois du XVIème siècle, classée.

9° Chandelier d’autel en fer forgé, fin du XVème siècle, classé.

10° Bénitier du XIVème siècle.

11° Fonts baptismaux du XVème siècle. On aperçoit sur ses faces des figures.

12° Orgues du XVIIème siècle, provenant de Saint-Brieuc et achetés par M. le curé Daniel et la fabrique le 27 septembre 1847 au facteur d’orgues Cavallier. Ces orgues furent payées 8. 000 francs. Le buf

fet date de cette dernière époque.

13° Dalle funéraire du XVème siècle portant les statues tumulaires d’un chevalier et de sa femme. Il s’agit de l’écuyer François de Kerbouric (enterré là le 19 janvier 1680, par M. Fouësou, recteur de Langoat) et de son épouse Mlle. Louise de Kersalliou (ou Kersaliou), dame de Kerbouric, demeurant au manoir de Roc’hélec’h, en Langoat). » L’enfeu qui renferme la dalle funéraire des seigneurs de Kerbouric, s’ouvre d’un côté dans la chapelle du Rosaire et donnait de son côté fermé dans l’ancien cimetière qui entourait l’église » (M. Charant). Le chevalier est représenté couché, en armure, les mains jointes, l’épée entre les cuisses et les pieds appuyés sur un lion couché.

14° Chaire du XVIIIème siècle.

15° Bannières.

16° Chemin de Croix.

17° Vitrail moderne de l’église représentant la reddition de Charles de Blois lors de la bataille de La Roche-Derrien en 1347. Carton de H. Magne. On y voit les armes de Bretagne, de Montfort, de Blois et de la Roche-Derrien. En partie inférieure se voit les blasons du Pape Pie XI et de l’évêque Monseigneur Serrand.

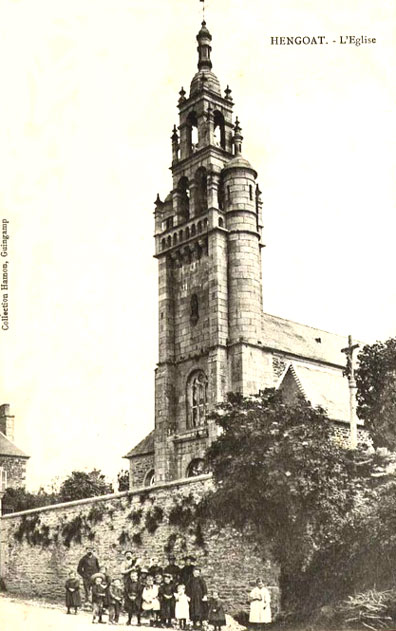

L’édifice en forme de croix latine comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées, un transept et un choeur. L’église bénéficie le 1er mars 1380 d’une bulle d’indulgences du pape. L’église est reconstruite en 1846-1847 par Charles Kerleau (de Penvénan). Les travaux de l’édifice actuel, dont Charles Kerleau, de Penvénan, fut à la fois l’architecte et l’entrepreneur, commencèrent le 15 avril 1846 et furent terminés en avril 1847. Le clocher n’aurait été construit qu’en 1852. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 1886, la foudre détruisit la flèche et causa de grands dommages à l’église, qui furent réparés. aussitôt. Le porche est restauré en 1846. Le maître-autel et le retable du maître-autel, en bois polychrome, sont l’oeuvre de Nicolas Le Liffer de Kereven et datent de 1727. Le retable, rénové en 1869, proviendrait, dit-on, de l’église Notre-Dame de Bon-Secours de Runan : les deux niches latérales contiennent les statues de saint Maudez et saint Gonéry. Au sommet du retable se trouve une statue de la Vierge à l’Enfant qui date du XIXème siècle. Le lutrin sort de l’atelier Le Merrer de Lannion. On y voit une bannière datée de la fin du XVIIème siècle. Le confessionnal date du XVIIIème siècle. La chaire date du XIXème siècle. L’église abrite un crucifix, en bois polychrome, qui date de la fin du XVème siècle, ainsi qu’une statue, en bois polychrome, de saint Michel (XV-XVIème siècle). Le vitraux de Bessac (1914) relatent notamment les décès de saint Joseph et de saint Maudez, ainsi que la remise des clés à saint Pierre. Le bras reliquaire, en argent, bois, cristal et verre, date de 1540 : il contient des ossements de saint Maudez. On y trouve les plaques funéraires des religieux Costiou, Gour, Loyer et Cathou, décédés entre 1860 et 1878. Le calvaire du cimetière date de 1855. Les seigneurs de Hengoat possédaient jadis des prééminences dans l’église paroissiale ;

Le calvaire de Keringant (1601 ou 1691) ;

Le calvaire situé sur la route de Pouldouran (1684). Ce calvaire est érigé sur demande de la famille du prêtre-missionnaire Maudez Le Cozannet (né à Langoat le 8 décembre 1666, prêtre missionnaire en 1693, décédé le 25 juillet 1720 en odeur de sainteté).

Saint Bergat (ou Pergat) est né vers 548 et décédé vers 620. Bergat n’est connu qu’à travers les IIème et IIIème Vies de saint Tugdual. Il est arrivé d’Irlande pour s’installer sur le site de Tréguier avec Tugdual. Après la mort de Tugdual, Bergat se retire en hermite à Pouldouran. Saint Bergat ou Pergat (Pebrecat) aurait eu, selon la tradition, son ermitage à Ty-Bergat. L’édifice, en forme de croix latine, est construit sur des terres données par la famille Jacob. L’adjudication des travaux eut lieu le 14 juin 1859 et ils commencèrent aussitôt. La première pierre fut bénite le 5 juillet 1859 et la première messe fut célébrée le 30 octobre, l’édifice n’avait pas alors de tour. Les plans avaient été dressés par M. Cangilly, de Tréguier, et les travaux exécutés par MM. Gonery Kerleau entrepreneur de maçonnerie, Jean Coadic charpentier, et Jacques le Vacon couvreur. La tour, commencée en février 1866 sur les plans du recteur, M. l’abbé Le Corre, et édifiée sous sa direction, fut achevée en 1867 ; enfin l’église fut consacrée le 15 octobre 1867. Le haut de la flèche, détruit par la foudre dans la nuit du au 5 octobre 1916, fut réparé en 1917 par M. Le Besque, entrepreneur à Guingamp. Le baptistère, qui forme un ensemble de deux cuves octogonales, date du XIIIème siècle. Le maître-autel, en bois polychrome, date du XIXème siècle. Le chemin de croix date du XIXème siècle. Parmi les statues modernes : saint Bergat dû au ciseau de Le Merer et saint Yves. Les seigneurs de Pouldouran étaient les fondateurs de l’ancienne église tréviale de Pouldouran et possédaient jadis une chapelle dédiée à saint Joseph dans la cathédrale de Tréguier ;

L’ancienne chapelle Saint-Ouran ou Saint-Douran, aujourd’hui disparue ;

Le calvaire de Villeneuve (1684) ;

Le calvaire de Kerleau ou Kerlo (1680.

Il occupe l’emplacement de l’ancienne église de Pouldouran.

L’église Saint-Pierre-ès-Liens (1742).

La base de la tour date de 1742 et le reste de l’église date de 1842- 1849 (sur les plans de l’architecte Bourdeau de Lannion). Au Nord, se trouve un ancien maître-autel édifié sur les plans de Jacques François Anfray et qui date de 1781 . Le tableau de la Nativité, offert par Napoléon III, date des années 1856. L’église abrite une statue, en bois polychrome, de Saint-Pierre, oeuvre du sculpteur Maurice Bouts et datée du milieu du XXème siècle. Les seigneurs de Coatnévenez, de Kerspert, de Kericuf-Kercabin, de Rocumélen avaient autrefois des prééminences dans l’église paroissiale.

Chapelle Saint-Antoine

Le choeur de cette chapelle est l’élément le plus ancien, tandis que la nef est érigée un siècle plus tard. La chapelle possèdait cinq fenêtres à linteaux échancrés, caractéristiques du XVIIIe siècle. La chapelle abrite un tableau, oeuvre du peintre Anthoine Caffrely et daté de 1788. La peinture sur mur intitulée « Vie de saint Antoine », œuvre du peintre Ernest Perrot, date de 1937.

Chapelle Saint-Dogmaël de Kerozeth

Cette chapelle, située près de Kerrod, date du XVIème siècle. Le clocher mur a une chambre de cloche. Un calvaire a été élevé à proximité de la chapelle.

Chapelle de Folgoat-Dewet

Située au lieu-dit Pen an Run, cette chapelle date du XVIIIème siècle. Un calvaire a été élevé à proximité.

Chapelle de Kermezen

En 1632, Henry de Kermel et sa femme Françoise de la Noë, fait construire une chapelle dédiée à Sainte-Anne. Certains descendants de la famille y sont enterrés. Deux calvaires entourent la chapelle. Une chapelle en schiste de 1638 jouxte le château. Les armoiries de la famille de Kermel, originaire du manoir de Kermel, à Pleubian, sont peintes sur des murs intérieurs de la chapelle. Y figurent toutes les alliances de cette famille, depuis son arrivée à Pommerit-Jaudy.

Croix de Croas-ar-Loro

Cette croix, qui porte gravée sur le socle la date de sa restauration, 1828, se trouve au milieu de la voie romaine. En breton, Croas-ar-Loro signifie croix des lépreux. En effet, une léproserie existait à proximité, et la croix marquait la limite que les lépreux ne devaient pas franchir.

Croix de Croas-Person

Brisée à la Révolution, cette croix monolithique est reconstruite ensuite. Le Christ porte une jupe à la taille, ce qui est caractéristique des représentations christiques sous Louis XIV.

Croix de Kroas Ruz

Ce calvaire est démantelé à la Révolution. Il est remonté vers 1820, sur un fût de granit de dimensions plus massives qu’à l’origine. Aux quatre angles du socle, sont sculptés les apôtres Pierre, Paul, André et Jacques. Outre les calvaires cités ci-dessous, de nombreux autres existent sur la commune, témoignant de la dévotion religieuse de la population. Ces ensembles sont généralement en bon état, les habitations ayant souvent fait l’objet de restaurations respectueuses tandis que les dépendances ont été transformées en habitation, en gîtes ou ont conservé leur qualité d’annexes. De nombreuses granges situées au sein de périmètres d’exploitation en activité ont été recensées comme intéressantes du point de vue patrimonial. La loi Urbanisme et Habitat permet de repérer le bâti présentant un intérêt architectural afin permettre sa transformation en habitation une fois l’activité agricole cessé. Cette disposition vise à favoriser la réhabilitation du patrimoine local. La qualité patrimoniale des maisons de bourg anciennes est également à souligner. Enfin, ce que l’on nomme « petit patrimoine » est également présent sur le territoire communal : nombreux linéaires de talus-mur, puits, routoirs, lavoirs, etc.